Vermessungen zum Sonnenuntergang

Nachhaltiges entlang eines Glases Bodegas Luzón, Monastrell, „Colección“, DOP Jumilla 2017

von Michael Benger / SensationWein – Luzón Monastrell Jumilla 2017

Seogwipo, Freitag, 28. Juli 2020; überarbeite Version vom 11.01.2025

Lesezeit: ca. 25 Minuten

Er ist nicht nur ein Hotspot für die Hipster aus Seoul. Der unterste Abschnitt der Kulturmeile 이중섭로, Ijungseom-ro, kurz vor der Kreuzung 태평로, Taepyeong-ro, ist schon fast so etwas wie mediterran angehaucht. Im winzigen Café Villa De Ato gibt es gelato und eine kleine Auswahl antipasti. Schräg gegenüber, im MayB, gesellen sich am Freitagabend zu den Touristen vom Festland die wenigen in Seogwipo lebenden Langnasen, vornehmlich mit US-amerikanischem Pass, um aus der angeblich vom einzigen Sommelier der Insel gestalteten Weinkarte den Tropfen auszuwählen, mit dem die Arbeitswoche ausklingen soll.

Verkostungsinstruktionen

Monastrell-Inspektionen

Ausklang, Abgang, Länge, finish, fin de bouche – auch für die Weindegustation ein wichtiges Thema. Zwar nimmt der Fallstaff die „wohl am häufigsten verwendete Weinsprech-Floskel“1 überhaupt, den „langen Abgang“, in seine Top 10 der Don’ts bei Weinbeschreibungen auf. Aber die systematische Weinverkostung nach dem renommierten Wine & Spirit Education Trust (WSET) beispielsweise fordert genau diese Äußerung zum Thema. „Abgang: kurz – mittel – lang“2, bitte auf dem Verkostungsbogen ankreuzen. Das Feintuning erfolgt durch ein Minus- oder Pluszeichen. Aber nehmen wir erst einmal eine Schluck des ausgesuchten, vom MayB-Personal in viel zu kleinen und somit viel zu vollen Gläsern servierten Weines. Dem Bodegas Luzón, Monastrell, „Colección“, DOP Jumilla 2017.

Im Glas: ein dunkles, jugendliches Purpurrot, opaker Kern, klar, mittlere Viskosität, Die Nase: sauber, expressiv, Schwarzkirsche, dunkler Beerenfrucht, aber auch Nuancen von Himbeeren, insgesamt etwas kompottig. Dazu Würze: getrocknete Kräuter, Süßholz. Am Gaumen: trocken, vollmundig mit spürbaren, etwas grobkörnigem Tannin. Nicht ganz harmonisch, etwas brandig. Länge „mittel(-)“, die Fruchtigkeit ist schnell weg, Tannin und Alkohol dominieren. Jung zu trinken, Alterungspotential ab jetzt noch 1 oder 2 Jahre, mehr wohl nicht. Insgesamt eine ordentlich gemachte Fruchtbombe mit nettem Antrunk, aber etwas konturlos und unausgewogen.

Hat mich der Abgang des Luzón Monastrell Jumilla also nicht wirklich begeistert, so sieht der Hersteller den Wein diesbezüglich viel weiter vorne. Natürlich. „Würziger, lang und lebhaft“, schreibt die Bodegas Luzón auf ihrer homepage, und mit ihr unisono diverse Weinhändler rund um den Globus – alle gleichlautend. Nur Michael Schachner vom Wine Enthusiast Magazine spricht von einem „slightly warming finish“3, und mag vielleicht so dezent auf den spürbar präsenten Alkohol hinweisen.

Flavour-Reflektionen

Nun gut. Widme ich mich also an diesem Freitagabend in dieser beliebten Weinbar der Literaturrecherche. Die eingangs erwähnte Bildungseinrichtung aus London, kurz der Trust, definiert zum Begriff „Abgang“ Folgendes: „Als Abgang bezeichnet man die Gesamtheit der Eindrücke, die nach dem Schlucken oder Ausspucken des Weins im Mund verbleiben. Wie lang diese Eindrücke anhalten, ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal. […] Im Allgemeinen verschwinden die angenehmen Geschmacksnoten bei Weinen einfacher Qualität oft innerhalb weniger Sekunden – der Abgang ist dann kurz. Bei sehr feinen Weinen können die Eindrücke über eine Minute im Mund verweilen; der Abgang wird dann als lang beschrieben.“4

Ein netter Einstieg ins Thema – aber schon tauchen erste Fragen zu Begrifflichkeiten und Konzeption auf. Beschreiben „Länge“, „Abgang“, „Nachhall“ alle das gleiche Phänomen? Werden die Begriffe von den Experten identisch benutzt? Was bedeutet der Ausdruck „Gesamtheit der Sinneseindrücke“ etwa. Und wie verhält es sich genau damit? Oder auch: Welches Zeitintervall legt eine Länge von beispielsweise mittel (-) fest?

Beginnen wir mit den Begriffen. Die sensorischen Eindrücke der Länge eines Weines nehmen wir, etwas vereinfacht dargestellt, in geruchlicher, geschmacklicher und taktiler Form durch unsere Fähigkeit zur olfaktorischen, gustatorischen sowie haptischen Perzeption wahr. Diese Modalitäten liefern dann die „Gesamtheit der Sinneseindrücke“ im Mund-Nasen-Raum. Das Zusammenwirken von Geruch, Geschmack und Konsistenz respektive Textur ist damit aber noch nicht erfasst. Dafür gibt es im Deutschen auch kein Wort. Man behilft sich hier mit dem englischen flavour.5

Abgangsdimensionen

Begriffskonfusionen

Der Geruch des Weines, das sei hier noch ergänzend angemerkt, ist auch noch nach seinem Verlassen des Mundraumes wahrnehmbar. Aromamoleküle werden von dem dünnen, Mund und Rachen bedeckenden Film freigesetzt und wie bei der retronasalen Olfaktion an die Rezeptoren in der Nase transferiert. Nur „während des Schluckens bilden Gaumensegel und Zäpfchen einen dichten Verschluss an der Rückseite des Nasopharynx und verhindern so den Durchtritt von Geruchsstoffen in die Nase.“6

Als Abgang nun, so unterrichtet uns das Kursbuch des Trusts, zähle nur die „Persistenz der gewünschten Sinneseindrücke“.7 Einen Wein mit „rasch verfliegenden Fruchtnuancen aber anhaltender Bitterkeit“ etwa, mögen wir als ‚kurz im Abgang‘ beschreiben, die verbleibenden unangenehmen Sinnesqualitäten dann als ‚Nachgeschmack‘ notieren.8

Etwas anderes erfahren wir von Keith Grainger, selbst zertifizierter WSET-Tutor: „Um genauer zu sein, bezieht sich Abgang auf die letzten Geschmacksempfindungen des Weins, wenn er geschluckt oder ausgespuckt wird. Der Nachgeschmack umfasst die Empfindungen, die beim Ausatmen verbleiben und sich entwickeln, während die Länge das Maß für die Zeit ist, in der der Abgang und der Nachgeschmack anhalten.“9 Ein besonderes Augenmerk sollen wir bitte auf die Übereinstimmung, den Einklang und das Gleichgewicht während des Abgangs und Nachgeschmacks mit dem tatsächlichen Flavour richten, also als der Wein sich noch im Mund befand. Der Begriff Nachgeschmack ist hier also nicht zwangsläufig negativ konnotiert.

Dritte Meinung gefällig? Ronald S. Jacksons in der Fachwelt viel zitiertes Wine Tasting: A Professional Handbook schreibt: „Das Finish (Persistenz) bezieht sich auf die anhaltenden geschmacklichen, aber vor allem aromatischen Empfindungen im Mund.“10

Denkstilintentionen

„Abgang versus Nachgeschmack“ hin, „Einklang vor und nach dem Schlucken“ her. Vielleicht, so kommt es mir in den Sinn, während ich einen weiteren Schluck vom Luzón Monastrell Jumilla nehme, vielleicht ist diese Herangehensweise, diese Fokussierung auf Details und Nuancen, zu analyselastig. Typisch für einen, wie der norwegische Gelehrte Johan Galtung es nannte‚ „teutonischem Denkstil“.11 Die drei hier bemühten Quellen stammen aber aus Großbritannien bzw. Kanada, sind dem „sachsonischen Stil“ verpflichtet, der wesentlich pragmatischer und empirischer agiert. Verwertbares produziert, auch Kapitalverwertbares.

1958 gab es einen Wechsel im Ernährungsregime der US-Army. Die Field Ration, Type C wurde, auch aufgrund der von den Soldaten während des Koreakrieges beklagten Monotonie der gebotenen Mahlzeiten, vom Meal, Combat, Individual (MCI) abgelöst. An der Entwicklung federführend beteiligt war das 1942 gegründete, jüngst erst umstrukturierte und fusionierte U.S. Army Medical Research and Nutrition Laboratory (USAMRNL). Hier wurden Grundsteine für die Entwicklung des Forschungsfeldes gelegt, innovative Methoden für analytische sensorische und Akzeptanztests entwickelt sowie breit angelegte und umfangreiche Studien durchgeführt.12

Aus diesem Geist heraus wurde in der Mitte des 20. Jahrhunderts die Sensorik „als systematische Form des Verständnisses der menschlichen Sinneswahrnehmung von Lebensmitteln“13 entwickelt. Die Industrialisierung des Ernährungssystems und die damit verbundenen Anforderungen an die neuen Lebensmittelkonzerne im Kampf um Marktanteile hatte zu einem verstärkten Interesse an Produktqualität und Verbraucherzuspruch geführt14, wie der Lebensmittelwissenschaftler Jacob Lahne vom Department of Food Science & Technology des Virginia Polytechnic Institute berichtet. Maßgeblich war auch das US-Militär involviert, suchte man doch nach nahrhafter Marschverpflegung, die nicht nur praktisch, sondern von den Soldaten der Army auch akzeptiert wurde.

So entfaltete sich die sensorische Bewertung von Lebensmitteln zu einer ernährungswissenschaftlichen Disziplin auf Basis experimenteller physiologischer, psychologischer und psychophysikalischer Methoden.15

Kurvendiskussionen

Schon bald, so erfahre ich, etwa ab Mitte der 1950er Jahre, wurde die klassische Skalierungsmethode der Ein-Punkt-Messung um Ansätze zur sensorischen Bewertung der Dynamik des Flavour-Eindrucks erweitert.16 Geschulte Panelisten bewerteten dazu den Verlauf eines Reizes. Zeit-Intensitäts-Kurven wurden erstellt. Zunächst noch mit Bleistift und Millimeterpapier, bald schon mit Fußpedal-gesteuerten Diagrammschreiber, dann mittels an Streifenschreibern angeschlossenen Drehpotentiometer und ab den 1980er Jahren hielten computerisierte Systeme Einzug in die Time-intensity sensory evaluation.17

Die erleichterten nicht nur die Erhebung der Daten, sondern auch deren Interpretation. Hatte man sich zunächst auf einfache Eckpunkte und Parameterwerte wie maximale Intensität (Imax für Maximum intensity), die Zeit bis zur maximalen Intensität (Tmax für Time-to-maximum intensity) und die Gesamtzeit (Ttot für Total time), seltener auch die Plateauzeit (Tplat für Plateau time), die Abklingzeit (Tdec für Decline time) oder die Zeit des Verweilens des Geschmacks (Tl für Time of taste to linger) konzentriert, so erleichterte eine elaborierte Software beispielsweise umfangreiche Kurvendiskussionen. Als Nachgeschmack (AT für Aftertaste) wurde das Verhältnis der Fläche vor dem Intensitätsmaximum zur Fläche danach betrachtet (Harea/OHarea) und auch die genaue Steigung des abfallenden Kurventeils (Mdecay) wurde berechnet.18

Oeno-Inklusionen

War die sensorische Lebensmittelbewertung, wie oben erwähnt, insgesamt ein Kind der Industrie19, oder besser des Militärisch-Industriellen-Komplexes, so dominierte auch in den Zeit-Intensitäts-Tests die Produktforschung. Man konzentrierte sich auf die Quantifizierung von Süße und Bitterkeit. Vernachlässigt wurden, zunächst, Salzigkeit und Säure, Adstringenz und strukturelle Attribute sowie die retronasale Wahrnehmung der Aromen.20 Bier, Schokoladenpudding, Erdnussbutter und Cookies etwa wurden unter die Lupe genommen. Ja, auch Wein. An der University of California, Davis, veröffentlichten der Sensorik-Wissenschaftler Jean‐Xavier Guinard 1986 und vor allem die Lebensmittelwissenschaftlerin und Chemikerin Ann C. Noble 1990 ihre Ergebnisse zur Persistenz, nun auch von Adstringenz und Bitterkeit des Rebensaftes.21

Die 1905 gegründete Universität von Kalifornien, Davis gehört zu einem landesweiten universitären System im US-Bundesstaat Kalifornien. Das ursprünglich am Campus der UC Berkeley angesiedelte Department of Viticulture and Enology wurde 1935 nach der Aufhebung der Prohibition am Campus Davis angesiedelt und ist weltweit einer der hotspots für Wissenschaften rund um das Thema Wein.

„이 와인 한 잔 더 주세요.“ Etwas ungelenk, in einem rudimentären und alles andere als flüssigem Koreanisch, bestelle ich noch eine zweites Glas vom Luzón Monastrell Jumilla. Und schicke auf Englisch den Wunsch nach einem größeren Glas hinterher, „like those of the couple over there“. „Sorry Sir. These are very special clients.“ „알겠어요.”, antworte ich. Dann eben nicht, denke ich mir. Vielleicht sollte der für die Weinauswahl bemühte Sommelier dem Service mal eine Schulungseinheit „Arbeiten am Tisch des Gastes“ oder so anbieten. Egal, anstatt mich zu echauffieren wende ich mich wieder meinen Recherchen zu.

Herrschaftliche Inspektionen

Nicht nur das Viticulture and Enology Department der University of California, Davis war Zentrum der Entwicklung einer neuen und besseren Referenzsprache zur Weinbeschreibung im Allgemeinen und zur Länge im Besonderen. Rationalisierungsbemühungen gab es auch im Frankreich der Quatrième und ab 1958 der Cinquième République. Und ebenso wie in den Vereinigten Staaten ging es um die Realisierung von Verbraucherakzeptanz und Marktchancen. Der Kontext allerdings war ein anderer.

1972 erschien hier eine „Essai sur la dégustation des vins“ betitelte Schrift. Sie sollte ein „Meilenstein in der Literatur der Weinverkostung“22 werden, wie Émile Peynaud, einer der wichtigsten Önologen des 20. Jahrhunderts, festhielt. Einer der Autoren, der Agraringenieur André Védel, war als technischer Berater des INAO tätig. „Sein Ziel war es, eine universelle Degustationsmethode zu entwickeln, um die Noten der verschiedenen Verkoster leicht vergleichen zu können.“23 Das Buch lieferte rund 900 Wörter zur Weinansprache. Und eine Art „super-note„24 zur abschließenden Bewertung der Weinqualität: die Persistance Aromatique Intense (PAI), zu deutsch Intensive Aromatische Persistenz (IAP). Angesichts der oben erwähnten US-amerikanischen Flut an Kenngrößen und Parametern eigentlich nichts Aufsehenerregendes, aber …

Nicht umsonst wurde dieses Buch vom Institut national de l’origine et de la qualité (INAO, Nationales Institut für Herkunft und Qualität) herausgegeben, spielte es doch genau in die Karten dieser 1935 konstituierten, dem mächtigen Landwirtschaftsministerium unterstellten und schnell sehr einflussreich gewordenen Einrichtung. Als Lordsiegelbewahrer der französischen Ursprungsbezeichnungen und Herkunftsangaben unter anderem für Wein, war das Institut treibende Kraft bei dem, was man als Paradigmenwechsel in der Weinwirtschaft bezeichnen kann: Die Einbeziehung der organoleptischen Eigenschaften von Weinen in die Kontrolle ihrer Qualität und Bestimmung ihrer anbaugebietsspezifischen Typizität, dem goût de terroir.25

Verkostungs-Traditionen

In den Jahren 1943 und 1955 reichte das INAO jeweils dahingehende Anträge zur Ergänzung beziehungsweise Optimierung des 1935 verabschiedeten Gesetzes zu den Appellations d’Origine ein. Vergebens. Das beteiligte Justizministerium zog jeweils die Veto-Karte. Alles solle bleiben, wie es ist. Quasi durch die Hintertüre gelang es aber denn doch, dieses Anliegen zu realisieren. Das Règelemnt (CEE) N° 817/70 du Conseil (Verordung (EWG) Nr. 817/70 des Rates) vom 28. April 1970 nämlich legte im § 11 für vins de qualité produits dans des régions déterminées (Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete) die organoleptische Prüfung verbindlich fest. La Grande Nation musste seine Gesetzgebung per Dekret vom 19. Oktober 1974 dem übergeordneten Gemeinschaftsrecht anpassen.26

Standen hier die Fragen der Inverkehrbringung, also der Vermarktung und des Handelscharakters im Vordergrund, so war eine zweite treibende Kraft der Aspekt der vertikalen Gebietsabgrenzung zwischen den Appellationen eines Weinbaugebietes respektive der horizontalen Hierarchisierung innerhalb einer Appellation. Berühmt geworden sind etwa der Fall Chablis und seine Kimmeridge-Böden (1945), die Frage nach der Zugehörigkeit des Beaujolais zur Bourgogne (1949) oder auch die Klassifikation Saint-Émilions (1955).

Distinktions-Ambitionen

Allein, häufig mangelte es an patenten Verkostern. Oder es fehlte die Legitimation der Experten. „Die Analyseelemente, die den Experten zur Verfügung gestellt wurden, waren zu diesem Zeitpunkt [gemeint sind die 1950er und 1960er Jahre (Anm. d. Verf.)] jedoch noch stark von den Verkostungsmethoden der Vorkriegszeit geprägt, die im 19. Jahrhundert eingeführt worden waren“27, schreibt Oliver Jacquet, Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls „Culture et Traditions du Vin“ der Université de Bourgogne. Die Farbe, insbesondere die Klarheit, und der taktile Charakter waren wesentliche Kriterien. Geruch und Geschmack wurden hedonistisch beurteilt. Die OIV kritisiert die „überbordende Phantasie“28 in der Sprache so mancher Verkoster. Stimmen wie die von Pierre Charnay, INAO-Regionalinspektor für das Rhône-Tal, für die Einführung einer wissenschaftlichen Schulung und eines standartisierten Degustationsbogens wurden lauter.29

In dieser knapp 170 Seite umfassenden Schrift wurde die Verpflichtung zur organoleptischen Prüfung zur Vereinheitlichung der Methoden zur Analyse und Beurteilung von Weinen eingeführt. Betroffen waren die für den Export zwischen den elf Unterzeichnerstaaten bestimmten Weine. Die Analyse soll sich auf Farbe, Klarheit, Geruch und Geschmack des Produkts beziehen

Caudalie-Resolutionen

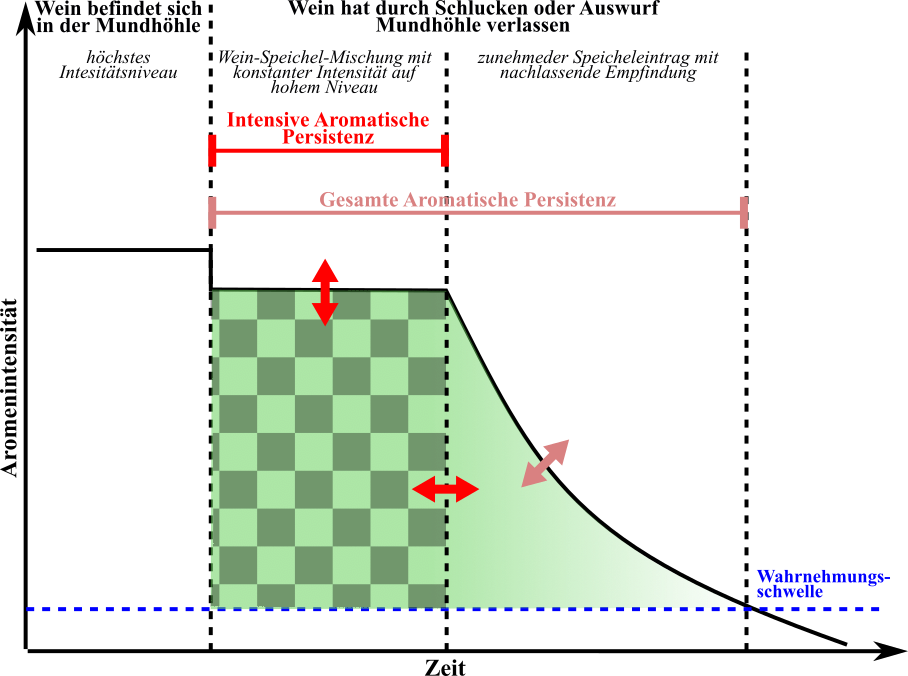

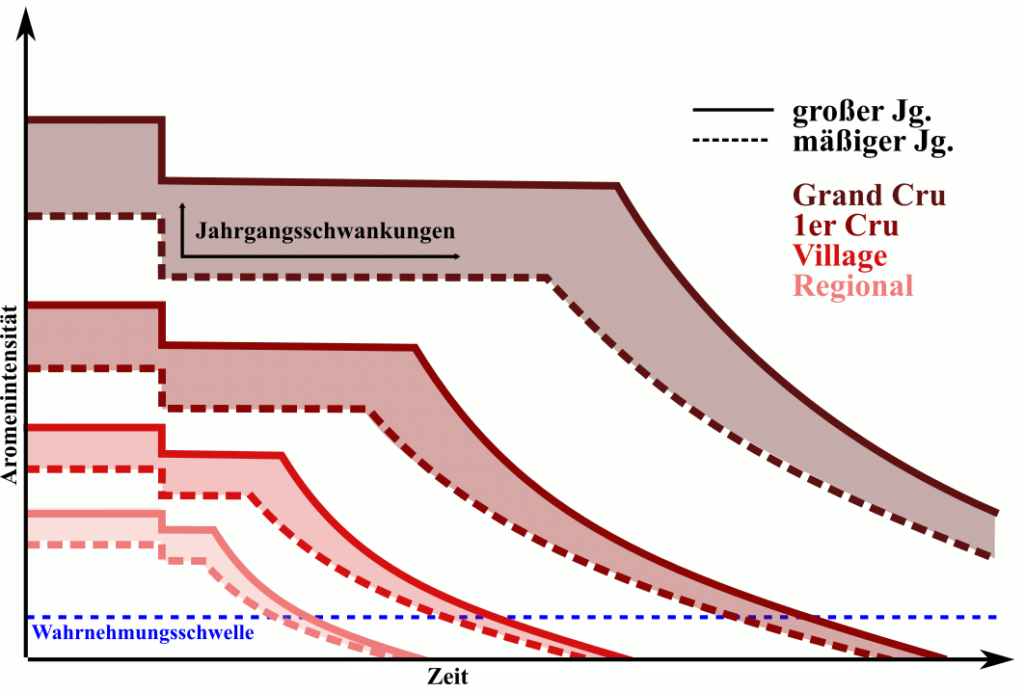

Zur Beurteilung eines Weines, so der international renommierte Oenologe Volker Schneider, ist das zeitliche Anhalten eines Sinneseindrucks (mittlerer und rechter Kurvenabschnitt) ebenso entscheidend wie die maximale Intensität (linker Kurvenabschnitt).30 Auch zwischen den Weinbaugebieten stellte Buffin entsprechende Variationen fest.

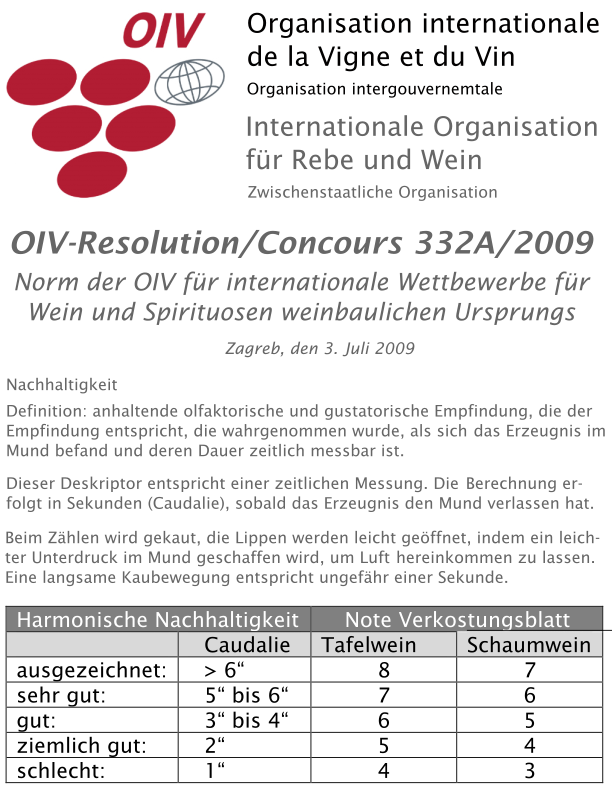

In diese Gemengelage also, geprägt von dem Bedarf an rationalen und objektiven Weinbeschreibungen und -bewertungen einerseits, dem Mangel an einem adäquaten, Geruch und Geschmack erfassendem Vokabular andererseits, erscheint „Essai sur la dégustation des vins“. Und bietet mit der Persistance Aromatique Intense scheinbar die Lösung für viele offene Fragen der Hierarchisierung und Abgrenzung von Anbaugebieten und Lagen. Die Länge eines Weines mache den Unterschied. Gemessen in Sekunden, was in etwa einer langsamen Kaubewegung entspricht. Ausgedrückt aber als Caudalie (cauda = lateinisch „Schwanz“, „Schweif“) – der gallische Denkstil, so Johan Galtung, lege viel Wert auf einen elaborierten sprachlichen Ausdruck.31

Internationale Karriere machte dieser Begriff nie. Auch wenn die OIV ihn in ihrer 2009er-Resolution (s.o.) erwähnt. Die Gäste am Nachbartisch, die „special clients“ des MayB, so vermute ich, werden bei Caudalie eher an die von Mathilde Thomas aus dem Hause Château Smith Haut Lafitte gegründete Kosmetikfirma denken.

Ausklangsimpressionen

Insel-Rekreationen

„지불해주세요“ Ich zahle, packe meine Klamotten und beschließe, vor dem Heimweg noch einen Abstecher zum Meer zu machen. Keine fünf Minuten mit dem Fahrrad bis 새섬, Saeseom. Bei meinem ersten Jeju-Aufenthalt gab es die Brücke zu dieser Insel noch nicht. Am Eingang erwartet den Besucher eine kleine Sitzgruppe. Aus Lautsprechern ertönen sanft alte koreanische Volkslieder. In der Ferne spannen die Lampen der Kalmar- und Garnelenfischerboote ein Lichternetz über das ostchinesischen Meer. Der laue Wind bringt ein wenig Kühlung. Die Sonne ist längst untergegangen. Ich nehme den Rundweg und denke ein wenig über das Recherchierte nach.

Der Theologe und Politiker im damals zur Habsburgermonarchie gehörenden Trentino betonte in seinem Buch La Mescolanza Ossia il Taglio dei Vini: „Dieser Geschmackseindruck wird gemeinhin als aftertaste (italienisch retrogusto, französisch arrière-goût und deutsch ‚Nachgeschmack‘) bezeichnet. Er offenbart dem Verkoster bestimmte Aromen und Geschmacksrichtungen (z. B. Holz, Bitterkeit, Moder und andere), die er vorher nicht oder nur schwach wahrnehmen konnte, und dient teilweise dazu, die Extraktmenge, d. h. den Körper, und die Saftigkeit (sève auf Französisch) des Weins zu bewerten“.32

Ein gewisser Giovanni a Prato hatte bereits im 19. Jahrhundert einige interessante Beobachtung zum zeitlichen Verhalten diverser Gerüche notiert. Im wissenschaftlichen Jargon nennt man das heute „unterschiedliche Abgangsparameter verschiedener Aromastoffe“.33 Die Forschung dazu setzte in den 2000er Jahren ein.

Wissensexpansionen

Insgesamt hat sich seit den Anfängen in den 1950er Jahren viel getan. Der thematische Schwerpunkt geht über die rein hedonische Messung von Produkten (Sympathie) hinaus. Aspekt des “beyond liking”34 einer Produktwahrnehmung umfassen etwa die situative Angemessenheit (bspw. Bio-Weine) oder das Wohlbefinden (bspw. alkoholarme Weine).

Die Panels setzen sich heute aus speziell trainierten Verkoster*innen zusammen. Womöglich ergänzt mit technischen Apparaturen wie dem Protonen-Transfer-Reaktions-Flugzeit-Massenspektrometer (PTR-ToF-MS). In den Nasenhöhlen der Probanden angebrachte Sonden messen dabei die Kinetik verschiedener flüchtiger Aromastoffe im Wein.35

Und auch der Werkzeugkoffer der Sensorik hat sich erweitert. Die Zeitintensitätsprüfung ist für die Beurteilung eines Merkmals geeignet (daher auch Single Attribute Time Intensity / SATI). Die simultane Bewertung bereits zweier Attribute, etwa der fruchtigen und würzigen Aromen eines Weines, wird in der Fachliteratur kritisch kommentiert.36

In gewisser Weise kann hier die relativ neu entwickelte Methode der Temporal Dominance of Sensations (TDS) weiter helfen. Diese „ermöglicht die gleichzeitige Erfassung mehrerer Attribute dynamisch über die Zeit“37, beurteilt allerdings nicht die Intensität der jeweiligen Eigenschaft sondern deren in den Vordergrund tretendes Erscheinen.

Saliva-Adsorptionen

Zurück zu den Abgangsparametern. Die seit den 2010er Jahren steigende Anzahl an wissenschaftlichen Studien zur Länge der retronasale Aromawahrnehmung unterstreicht ihre Bedeutung als Schlüsselfaktor bei der Bestimmung der Weinqualität und letztlich der Verbraucherpräferenzen.38 Die Ursachen liegen zum einen in der Zusammensetzung der Weinmatrix. Unterschiedliche aromatische Moleküle modulieren gegenseitig ihre sensorische Wahrnehmung, auch in ihrer Dynamik. Ethanol- und Tanningehalt sind ebenso wichtige Einflussgrößen. Andererseits wirkt die Menge der Salivasekretion, der Speichelproduktion, aber auch sein Proteingehalt, auf die Freisetzung, Metabolisierung und den Abbau der aroma- und geschmackswirksamen Stoffe ein.39

Beispiele zu Forschungsergebnissen

2011

Emily Goodstein / School of Food Science, Washington State University (Zeitintensitätsanalyse geschulter Panelisten)40:

- fruchtige Noten enden in Weißweinen früher als blumige, Kokosnuss- und Pilznoten

- Kokosnussnoten enden in jungen Chardonnays früher als in gereiften

2014

Allison K. Baker und Carolyn F. Ross / School of Food Science, Washington State University (Zeitintensitätsanalyse geschulter Panelisten)41:

- Erhöhung des Ethanolgehalts in Rotwein verlängert die Wahrnehmung von 3-Isobutyl-2-methoxypyrazin (Paprika), 2-Phenylethanol (Blumen) und Eichenlacton (Kokosnuss)

- Erhöhung der Tanninkonzentration verlängert signifikant den Abgang von Paprika (3-Isobutyl-2-methoxypyrazin), hat aber keinen Einfluss auf den Abgang von 2-Phenylethanol oder Eichenlacton

2019

Carolina Muñoz-González et. al. / Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, Universidad Autónoma de Madrid und Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, Université de Bourgogne in Dijon (PTR-ToF-MS-Überwachung)42:

- Linalool, ein Monoterpen verantwortlich für den Muskkatton, verbeibt vergleichsweise lange in der Mundhöhle

- ebenso β-Ionon, ein Norisoprenoid mit Veilchenduft

- Ester wie bspw. Isoamylacetat (Banane, Birne) verbleiben relativ kurz in der Mundhöhle

- in Gegenwart von Tanninen wird Ethyldecanoat, ein an Birnen oder auch Trauben (Cognac) erinnernder aromaaktiver Ethylester, signifikant stärker freigesetzt

Nächtliche Reflexionen

Mein kleiner Spaziergang ist beendet. Ich nehme die 중앙로, Jungang-ro, um zu meiner Wohnung zu fahren. Ein spannender Abschluss des Tages, denke ich. Mit einem recht belanglosen Luzón Monastrell Jumilla als Begleiter. Und einem schwer nachvollziehbaren Falstaffschen Tabu als Ausgangspunkt einer interessanten Reise in die Fachliteratur zum Thema Länge, Abgang oder auch Nachklang. Die Rationalisierungs- und Objektivierungsbestrebungen in den Vereinigten Staaten und in Frankreich – ein verlockender Ansatz jenseits der Folkloristik. Dann die Weiterentwicklung des Fachs mit seinen spannenden Forschungsergebnissen. …

Weine verkosten, beschreiben und bewerten ist keine wissenschaftliche Tätigkeit. Aber die Erkenntnisse aus der Forschung können eine Art Räuberleiter sein. Ich gehe, ganz im Sinne von Galtungs nipponischem Denkstil, d’accord mit Fabrizio Bucellas, als ausgebildeter Sommelier getätigten Aussage zur Einordnung des Qualitätsniveaus eines Weines: „Das […] Zählen der Caudalies ist ein guter Trick, um eine grobe Vorstellung davon zu bekommen, wo der Wein steht.“43 Als Naturwissenschaftler mit einer Professur an der Université libre de Bruxelles, Dozent für Weinbau resp. Weinrecht an der Université de Bordeaux bzw. der Université de Reims Champagne–Ardenne spricht er von einem „mesure robuste„44, einem robusten Maß, auf dessen Ausprägung man sich bei einem Wein gut einigen kann.

In meinem Viertel angekommen, schaue ich noch schnell im 편의점, Pyeon-uijeom, vorbei, kaufe mir hier im Convenience Store noch zwei Kannen Bier, rauche mit meinem Nachbarn von gegenüber vor dem Haus noch eine abendliche Zigarette und setzte mich dann ans Laptop.

„Vermessungen zum Sonnenuntergang? „Nachhaltiges entlang eines Glases Bodegas Luzón, Monastrell, „Colección“, DOP Jumilla 2017“ bespricht den Aspekt der Läge eines Weines. Hier erfahrt Ihr mehr zu diesem nicht unumstrittenen Thema. Interessante Hintergrundinfos und praktische Hinweise!

Lesezeit: ca. 25 Minuten

Hier eine Druckversion als Download (pdf)

Weitere Artikel

- Bernhard Degen (2019): „Die Top 10 Don’ts bei Weinbeschreibungen“; in: Fallstaff online, 24. Januar 2019; URL: https://www.falstaff.de/nd/die-top-10-donts-bei-weinbeschreibungen/ Zugriff: 28.08.2020 ↩︎

- siehe: Wine & Spirit Education Trust (2016): „WSET Level 3 Systematisches Verkosten von Wein“ ↩︎

- Michel Schachner (2020): „Bodegas Luzón 2017 Luzón Colección Monastrell (Jumilla)“; URL: https://www.wineenthusiast.com/buying-guide/bodegas-luzon-2017-luzon-coleccion-monastrell-jumilla/; Zugriff: 28.08.2020 ↩︎

- Wine & Spirit Education Trust (2016): „Wein verstehen: Alles über Stile und Qualitäten.“ Begleitbuch zur WSET-Qualifikation Level 3, Seite 9 ↩︎

- vgl. etwa: Volker Schneider (2006): „Sensorik, Teil 2: Physiologie der Sinneswahrnehmung“; in: Der Winzer, 06/2006, Seite 6-9, Seite 6 ↩︎

- Ronald S. Jackson (2009), „Wine Tasting. A Professional Handbook“, Seite 18 ↩︎

- Wine & spirit Education Trust (2016), a.a.O., Seite 9 ↩︎

- ebd., Seite 9 ↩︎

- Keith Grainger (2009): “Wine Quality: Tasting and Selection”, Seite 55 ↩︎

- Ronald S. Jackson (2009): a.a.O., Seite 18 ↩︎

- Johan Galtung (1985): „Struktur, Kultur und intellektueller Stil. Ein vergleichender Essay über sachsonische, teutonische, gallische und nipponische Wissenschaft“; in: Alois Wierlacher (Hg.): „Das Fremde und das Eigene“, S.151-193. ↩︎

- ausführlich hierzu etwa: Herbert L. Meiselman, Sara R. Jaeger, Bernard Thomas Carr und Anne Churchill (2022): „Approaching 100 years of sensory and consumer science: Developments and ongoing issues”; in: Food Quality and Preference Volume 100, September 2022; URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329322000891, Zugriff: 25.12.2024 ↩︎

- Jacob Lahne (2016): „Sensory science, the food industry, and the objectification of taste“; in: Isabelle Techoueyres, Frédéric Précigout: Anthropology of food [Online], Nr. 10, 2016; URL: https://journals.openedition.org/aof/7956, Zugriff: 28.08.2020 ↩︎

- siehe: ebd. ↩︎

- siehe: ebd. ↩︎

- siehe: Margaret Cliff, Hildegarde Heymann (1993): „Development and use of time-intensity methodology for sensory evaluation: A review.“; in: Canadian Institute of Food Science and Technology (CIFST) (Ed.): „Food Research International“, Volume 26, Issue 5, 1993, 375-385, Seite 375 URL: https://www.researchgate.net/publication/222593546_Development_and_use_of_Time-Intensity_methodology_for_sensory_evaluation_a_review, Zugriff: 28.08.2020 ↩︎

- siehe: ebd., Seite 376 ↩︎

- siehe: ebd., Seite 377f ↩︎

- siehe: Jacob Lahne (2016), a.a.O., Seite 380f ↩︎

- siehe: Margaret Cliff, Hildegarde Heymann (1993), a.a.O., Seite 379 ↩︎

- siehe: ebd., Seite 382 ↩︎

- Emile Peynaud (1996): „The Taste of Wine. The Art and Science of Wine Appreciation“; Second Edition, Seite 13 ↩︎

- Fabrizio Bucella (2022): „Le prof en liberté – Existe-t-il un indicateur universel de la qualité d’un vin?“; in: Le Point Vin, URL: https://www.lepoint.fr/vin/le-prof-en-liberte-existe-t-il-un-indicateur-universel-de-la-qualite-d-un-vin-06-04-2022-2471163_581.php, Zugriff. 26.12..2024 ↩︎

- ebd. ↩︎

- vgl.: Olivier Jacquet (2018): „Le goût de l’origine. Développement des AOC et nouvelles normes de dégustation des vins (1947-1974).“; in: Crescentis – Revue internationale d’Histoire de la vigne et du vin [Online], 1 | 2018, Dossier thématique – J.-P. Garcia (coord.), Le vin et le lieu, Online since 01 October 2018; URL: https://preo.u-bourgogne.fr/crescentis/index.php?id=271 Zugriff: 28.08.2020 ↩︎

- siehe: ebd.; Viel früher schon hatte sich in einigen der untergeordneten Rechtsvorschriften, auf Ebene der Spezifikationen einzelner Appellation d’Origine Contrôlée, die verpflichtende Verkostung etabliert. 1948 beispielsweise bereits in der AOC Lirac im südlichen Vallée du Rhône, in der AOC Madiran in der historischen Provinz Gascogne oder auch in der eher unbekannten AOC Palette, eine Art Grand Cru der AOC Coteaux d’Aix-en-Provence. 1955 dann für die AOC Médoc und Haut-Médoc im Bordelais sowie 1961 für die generisch AOC Muscadet am Unterlauf der Loire. Um nur einige zu nennen. ↩︎

- Olivier Jacquet (2018), a.a.O. ↩︎

- ebd. ↩︎

- ebd. ↩︎

- siehe: Volker Schneider (2006): „Sensorik, Teil 2: Physiologie der Sinneswahrnehmung“; in: Der Winzer, 06/2006, Seite 6-9 ↩︎

- siehe Johan Galtung (1985), a.a.O. ↩︎

- zitiert nach: Mario Ubigli, Maria Carla Cravero (2024): “From the “Òstrakon” to the Art of Wine Tasting and the Measurement of Consumer Emotions”; in: Gastronomy 2024, Volume 2, Issue 3, 102–115; URL: https://www.mdpi.com/2813-513X/2/3/8, Zugriff: 26.12.2024 ↩︎

- Allison K. Baker, Carolyn F. Ross (2014): “Wine finish in red wine: The effect of ethanol and tannin concentration.” in: Food Quality and Preference, Volume 38, 2014, Pages 65-74, Seite 65 ↩︎

- siehe zur Geschichte der sensory and consumer science etwa: Herbert L. Meiselman, Sara R. Jaeger, Bernard Thomas Carr and Anne Churchill (2022): „Approaching 100 years of sensory and consumer science: Developments and ongoing issues” ; in: Food Quality and Preference Volume 100, September 2022; URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950329322000891; Zugriff: 25.12.2024 ↩︎

- siehe etwa: Carolina Muñoz-González, Francis Canon, Gilles Feron, Elisabeth Guichard, Maria A. Pozo-Bayón (2019): „Assessment Wine Aroma Persistence by Using an in Vivo PTR-ToF-MS Approach and Its Relationship with Salivary Parameters“; in: Molecules 24, no. 7: 1277. 2019; URL: https://www.mdpi.com/1420-3049/24/7/1277, Zugriff: 28.08.2020 ↩︎

- vgl.: Ines Strobl (2012): „Sensorische Analyse: Methodenüberblick und Einsatzbereiche. Teil 6: Zeitintensitätsprüfung“; DLG-Expertenwissen 2/2012, URL: https://www.dlg.org/fileadmin/downloads/Expertenwissen/lebensmittelsensorik/2012_2_Expertenwissen_Zeitintensitaet_Pruefungen.pdf, Zugriff: 28.08.2020 ↩︎

- Herbert L. Meiselman et. al. (2022), a.a.O. ↩︎

- María Pérez-Jiménez, Carolina Muñoz-González, María A. Pozo-Bayón (2021): „Oral Release Behavior of Wine Aroma Compounds by Using In-Mouth Headspace Sorptive Extraction (HSSE) Method“; in: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) (Ed.): Foods Basel, Vol. 10, no. 2: 415. 2021 ↩︎

- siehe etwa: Ines Strobel (2012); a.a.O oder Carolina Muñoz-González et. a. (2019), a.a.O. ↩︎

- Emily Goodstein (2011): „Perception of finish in white wine“; URL: https://rex.libraries.wsu.edu/esploro/outputs/graduate/Perception-of-finish-in-white-wine/99900525012101842, Zugriff: 28.08.2020 ↩︎

- Allison K. Baker, Carolyn F. Ross (2014), a.a.O. ↩︎

- Carolina Muñoz-González et. a. (2019), a.a.O. ↩︎

- Fabrizio Bucella (2022), a.a.O. ↩︎

- ebd. ↩︎