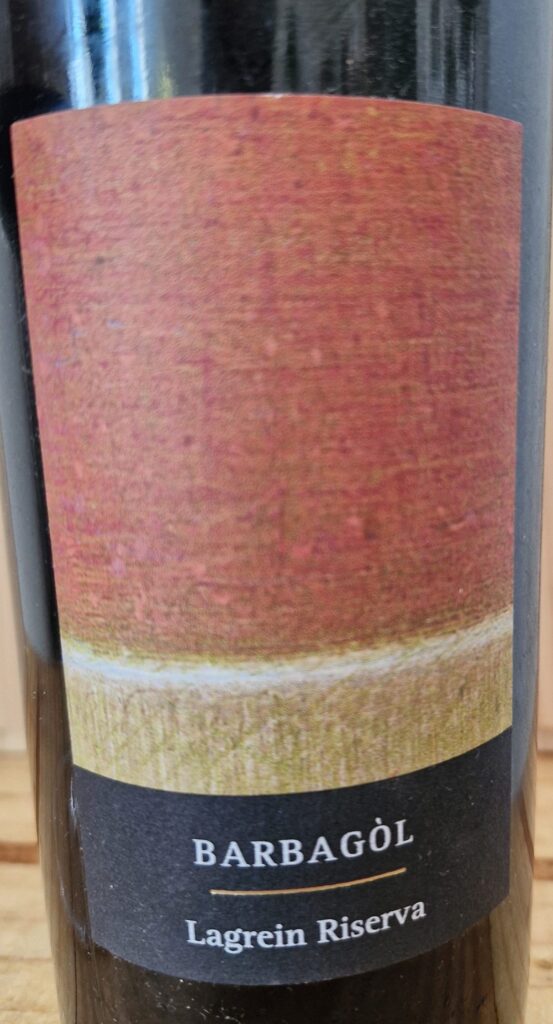

Laimburg , Lagrein Riserva,

Barbagòl, DOC Südtirol, 2013

von Michael Benger / sensationWein – Landesweingut Laimburg, „Barbagòl“, Lagrein Riserva, DOC Südtirol – Alto Adige, 2013 – Sonntag, 15. September 2024

| Hersteller: | Landesweingut Laimburg |

| Rebsorten: | Lagrein |

| Anbaugebiet: | Alto Adige – Südtirol, |

| Lage: | Gries (Bozen) |

| Land: | Italien |

| Jahrgang: | 2013 |

| Ausbau: | im Barrique |

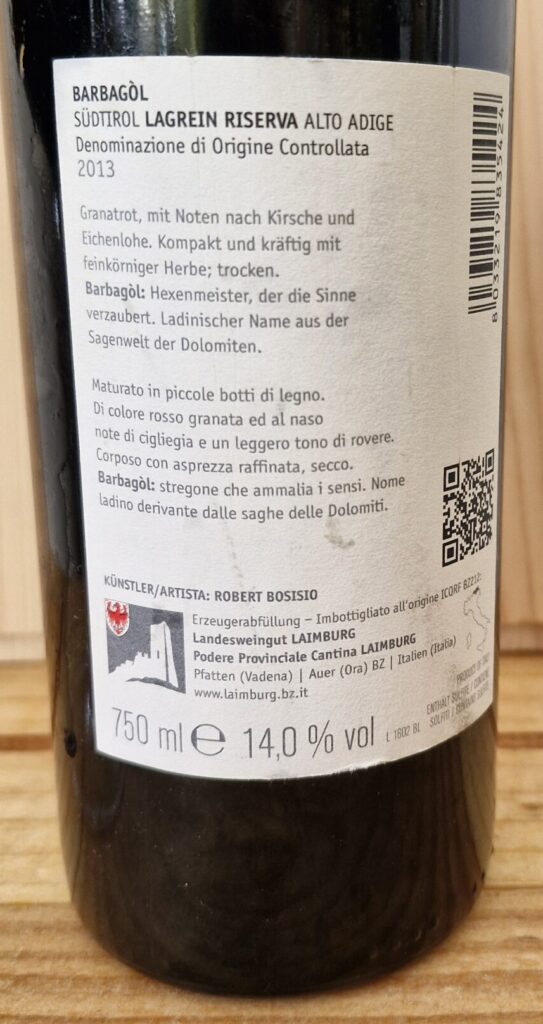

| Werte: | A 14,0% | RZ 3,5 g/l | S 5,5 g/l |

| Preis (EVP): | 18 € |

Harry Potter und die Bleichen Berge

Dolomitische Mystik

einem englischen Alpenmaler und Bergsteiger

In der Sagenwelt der Ladinen sind die südlichen Kalkalpen, die Dolomiten, mit ihren kreideweißen, steilen Felsformationen von mystischen Figuren wie Zauberern und Geistern, Nixen und Zwergen aber auch von Ungeheuern bewohnt. In den Erzählungen dieser Ethnie mischen sich Phantastisches und Wirkliches, Legenden und Geschehenes zu einer Melange, welche die sensible Beziehung zwischen Mensch und Natur verbildlichen und so nachvollziehbar und spürbar machen soll.1

In dieser sibyllinischen Welt ist Barbagòl, der Name des Lagrein Riserva des Landesweinguts Laimburg, die Bezeichnung für den die Sinne verzaubernden Hexenmeister.

Glaubensfrage reloaded

Aber – wird der Laimburg, Lagrein Riserva, Barbagòl, Südtirol seinem durch die Namensgebung evozierten Anspruch auch gerecht? Zieht er uns in seinen Bann, gelingt es ihm, uns zu verführen, entzückt er uns? Schafft er es, sein Anliegen, den besonderen Charakter dieser Südtiroler Rebsorte, „ins Glas zu bringen und mit der besten Tradition einer langen Weinbaukultur im Dolomitengebiet zu verbinden“.2 Wird diese „sensible Beziehung“ zwischen Winzern und Kellermeister einerseits, Weinberg und Trauben andererseits, erlebbar? Spürbar? Sensorisch wahrnehmbar?

In meinem Text zur Degustation des Tiefenbrunner, Lagrein Riserva, Linticlarus, DOC Südtirol, 2015 stellte sich vor einigen Wochen diese abschließende Frage in Form einer Dichotomie zwischen Klassik und Moderne, zwischen Exoten und Konformisten, zwischen terroir und international style.

Der Laimburg , Lagrein Riserva, Barbagòl, DOC Südtirol, 2013

Verkostungsnotiz

Verkostungsnotiz vom 14. September 2024

Im Glas:

etwas mattes, dunkles Granatrot mit bräunlich-orangener Aufhellung am Glasrand; Farbtiefe: mittel+ mit opakem Kern; Viskosität: mittel+ mit vielen kleinen Kirchenfenstern

In der Nase:

sauber; Intensität: mittel+; Qualität: vielschichtig; Aromen: reife Schwarzkirschen, rote Grütze, getrocknete Pflaumen, etwas Pfeffer, viel Veilchenpastillen und Süßholz und dezente süßliche Gewürze Nelken, dunkle Schokolade, Unterholz und Leder

Am Gaumen:

ausgereifte, feinkörnige Tannine; unaufdringliche alkoholische Stärke und eine Säure, die am mittleren Daumen eine gewisse Spannung erzeugt; sich wiederholende Aromen; Textur: elegante Geschmeidigkeit mit einem angenehmen, strukturgebenden Rest-Grip bis zum Abgang; Länge: hoch–

Gesamteindruck

Ein vielschichtiger Lagrein, mit wenig primären, dafür aber sekundären und tertiären Aromen vom Barrique-Ausbau und von der Flaschenreifung. Die sortentypischen floralen Akzente sind noch leicht wahrnehmbar. Die lakritzeartigen Noten von Süßholz stehen im Vordergrund.

Das engmaschige, polierte Tannin trägt den Wein bis zum hinteren Gaumen, wo die Spannung der Säure dann aber nachlässt.

Der 2013er Laimburg, Lagrein Riserva, Barbagòl, Südtirol war noch in einem angenehmen Trinkfenster. Eine längere Lagerung aber ist nicht empfehlenswert. Ein wenig ist er in die Jahre gekommen.

Der Hersteller

Der Weg zur Kaderschmiede

Etwas abseits der Südtiroler Weinstraße mit ihren Touristenströmen gelegen, in der Gemeinde Pfatten, wurde das Landesweingut Laimburg 1975 offiziell als Teil des gleichnamigen Versuchszentrums gegründet. Im Schatten der namensgebenden, heutigen Burgruine aus dem 13. Jahrhundert verkörpert das Landesweingut im Dreiklang Forschung-Ausbildung-Praxis die letztgenannte Säule.

Einen Schulbetrieb freilich hatte man hier bereits 1962 aufgenommen. Fünf Jahre, nachdem von dem sich im Landesbesitz befindlichen Stadlhof, damals eine Außenstelle des Psychiatrischen Krankenhauses der trentinischen Stadtgemeinde Pergine, rund 60 ha landwirtschaftliche Nutzfläche ausgegliedert und einem gemischten Agrarbetrieb mit Acker-, Obst- und Weinbau sowie Viehwirtschaft zugeführt wurden. Das Landesgut Laimburg als Obst- und Weinbauschule war geboren.3 In den kommenden Jahrzehnten sollte es sich zur „Kaderschmiede […] sowie Ausbildungsstätte vieler Südtiroler Kellermeister entwickeln.“4

Freie Bahn

Lehre also „ja“, auch Beratung der Südtiroler Weinbauern, die sich von der italienischsprachigen Regionalregierung in Trient zu wenig beachtet und einbezogen fühlten. Aber Versuchswesen und Forschung, ob grundlegend oder angewandt, „nein“. Dahingehende Zuständigkeiten samt entsprechender finanzieller Mittel wurden aus der Hauptstadt der damaligen Provinz Trentino-Tiroler Etschland der renommierten Versuchsanstalt in San Michele all’Adige zugeführt.5

Mit dem zweiten Autonomiestatut von 1972 änderte sich vieles. Die Kompetenz zur Errichtung landwirtschaftlicher Versuchs- und Forschungsanstalten ging nach Bozen an die neugeschaffene autonome Provinz über. Der Weg war frei …

In 2012 füllte man in der 1993 erweiterten Kellerei in Laimburg rund 200.000 Flaschen Wein ab.6 Heute sind es ca. 90.000 Flaschen jährlich.7 Zeitlich dazwischen lag ein Umstrukturierungsprozess des Versuchszentrums in 2016/17. Seit dem konzentriert sich das Landesweingut „auf die Produktion hochwertiger Weine und Raritäten, die Umsetzung neuen Wissens aus der Forschung in Weininnovationen und auf die Weinkommunikation.“8

Unter der Lupe

Lagenfragen refreshed

Wenig überraschend also, dass dieser autochthone Rebsorte Südtirols denn auch am hiesigen Forschungs- und Versuchszentrum ein besonderes Augenmerk widerfährt. In einem flächendeckendem Sorten-Lagen-Projekt, durchgeführt von 1999 bis 2001 und dann noch mal von 2003 bis 2005, ging es insbesondere um die Anbaueignung verschiedener Bodentypen. Im eingangs erwähnten „Linticlarus“-Artikel hatte ich bereits Anlass und Ergebnis angerissen.

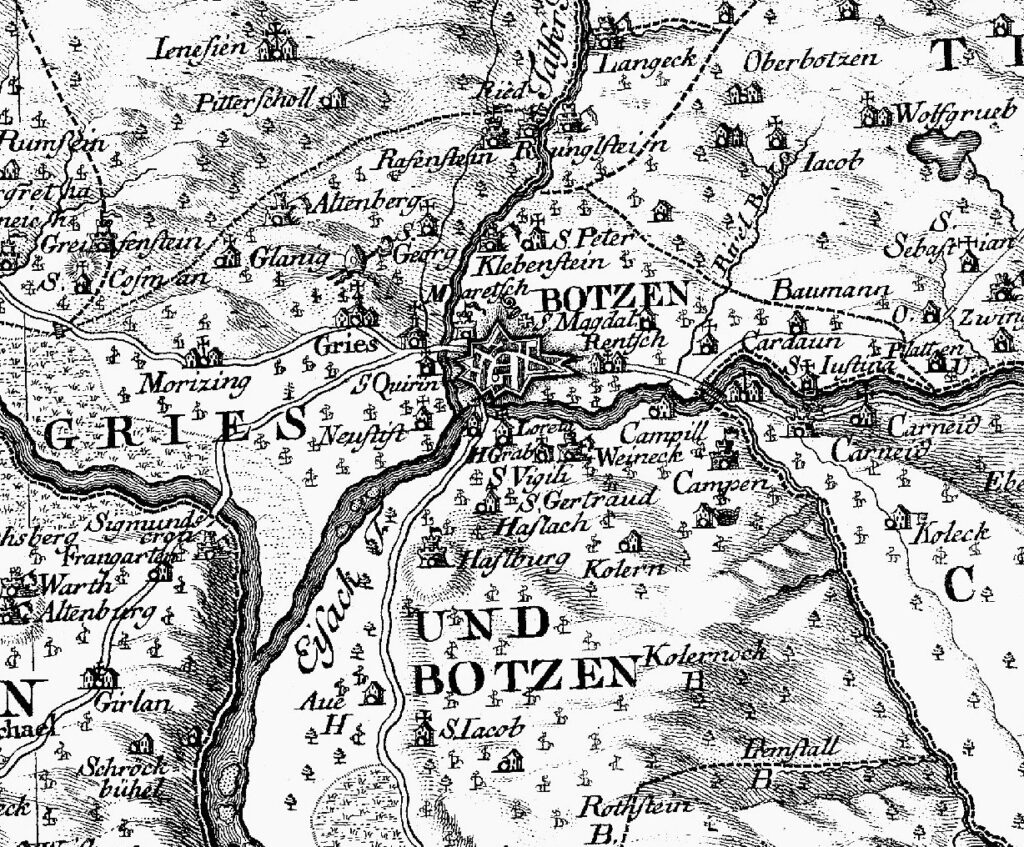

Der wärmeliebende Lagrein bevorzugt entsprechende „Rotweinlagen bis zu einer Meereshöhe von 350 m.“9 Die Böden sollten einen niedrigen pH-Wert aufweisen, so wie die leichten, sandig-schottrige Schwemmböden der Talfer10, auf denen auch die zusammen 5,3 Hektar Rebfläche des Mitterweghofes und des Winklerhofes in Bozen liegen. Von hier stammen die Trauben für den Laimburg, Lagrein Riserva, Barbagòl, DOC Südtirol, 2013.11

Jahrgangsbericht

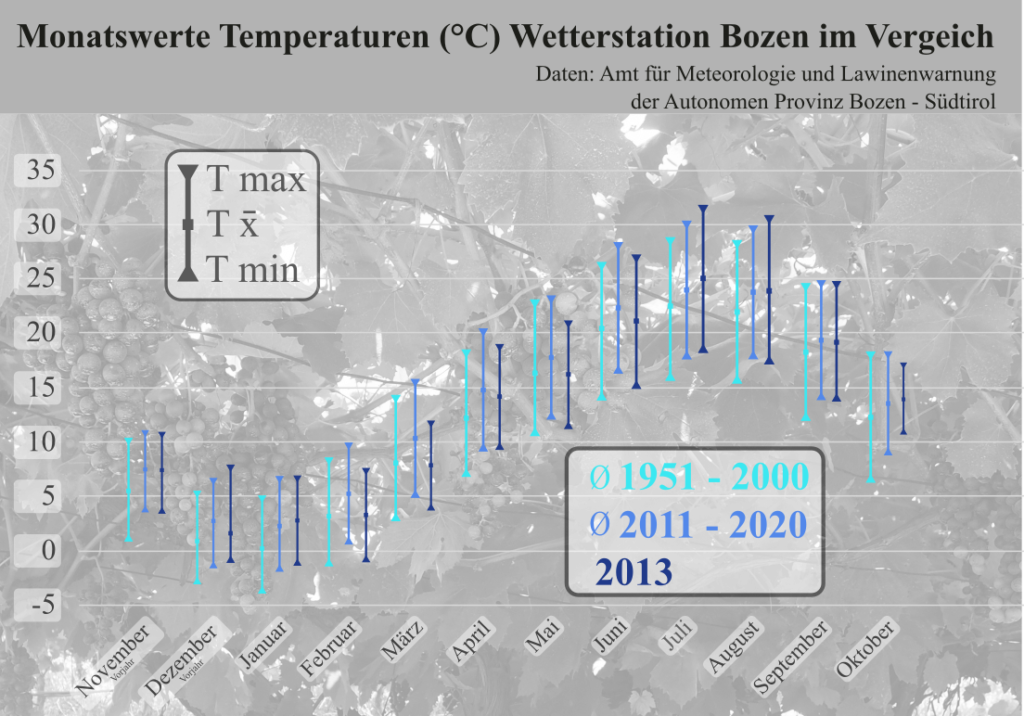

Für die Reife des Lagrein sind spätsommerliche und herbstliche Temperaturen und Niederschläge von besonderer Bedeutung.12 Und die hatten es in einem als „spannend“13 bezeichneten Witterungsverlauf in sich. Orientierte sich der September noch all in all an den langjährigen Mittelwerten, so brachte der Oktober dann einige Wetterkapriolen in Form von deutlich überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen mit unterdurchschnittlichen Sonnenstunden und Bestrahlungsstärken mit sich. „Kein Monat für Sonnenanbeter/innen“, heisst es im entsprechenden Laimburg-Report.14

Die Bozener Talsohle gilt schon seit langem als vorzüglicher Standort für den Weinbau. Mittelalterliche und frühneuzeitliche Darstellungen bezeugen ausgedehnte Weinberge in dem von den steilen Felswänden der „bleichen Berge“ abgeschirmten morphologischen Becken. Der Stadtteil Gries, bis zur Eingemeindung 1926 während des Fascismo italiano eine eigenständige, bereits 1185 als Griaz urkundlich erwähnte Marktgemeinde, hat sich hier besondere Verdienste insbesondere um den Lagrein erworben.

Vor diesem Hintergrund kann Bozen Gries sein Stärken ausspielen. Als Wärmeinsel Südtirols, fünf sogenannte und für diesen Monat ungewöhnliche Tropentage im September sind beachtlich. Aber insbesondere durch sein Bodenprofil. Ein positiver Wasserstress im September, gute Ableitung der ergiebigen Niederschläge im Oktober 2013. Die so wichtigen Bodentemperaturen „verharrten aufgrund der anhaltenden milden Temperaturen auf deutlich überdurchschnittlichem Niveau.“15 In einem zum Ende der Vegetationsperiode hin schwierigen Jahrgang liefern die Weinberge im Talkessel gutes Traubenmaterial und Weine, die sich „feingliedrig, elegant und mit schönem Tannin“16 präsentieren.

Der herausfordernde Jahrgang 2013: Einem winterlich geprägter März mit unterdurchschnittlichen Temperaturen aber hohen Niederschlägen folgte ein vergleichsweise kühler und feuchter April. Der Wonnemonat Mai brachte einen „Sommerauftakt mit Handbremse“, gepägt von frischen Temperaturen und ergiebigen Niederschlägen weit über dem Durchschnitt. Die Juni-Überschrift lautet dann „Achterbahn der Quecksilbersäule“. Der Hochsommer präsentierte sich hinsichtlich Dauer des Sonnenscheins, Globalstrahlung und Bodentemperaturen als überdurchschnittlich, ohne die Maximaltemperaturen vergangener Jahre zu erreichen. Trotz geringere Niederschläge vom Juli bis zum September bleibt die Jahresbilanz mit „knapp 70 mm über dem Durchschnittswert“.17 Hinsichich Austrieb, Vollblüte und Véraison gilt 2013 als ein spätes Jahr.18

Neue Schwerpunkte

Tipps aus der Forschung für Weinbergsbewirtschaftung und Kellertechnik:

- kurzstielige Klone mit kleineren Trauben neigen zu starkem Wachstum und sind früher reif, aber empfindlich in der Blüte (Verrieseln der Gescheine) bei mittlere Ertragsleistung; großtraubige, langstielige Klone zeigen ein höheres Ertragspotential19

- die titrierbare Säure im Most war bei den Erziehungsformen der einfachen und der doppelten Pergel signifikant höher als bei der Drahtrahmen-Erziehung;20 die Ergebnisse korrelieren statistisch aber stark mit der Meereshöhe und der Wuchsstärke der Versuchsstandorte.21

- ein moderater Wasserstress,insbesondere kurz nach Fruchtansatz und kurz vor dem Farbumschlag der Beeren, bremst das Triebwachstum zum Vorteil der Traubenversorgung und trägt zur Gerbstoffreife bei22

- das in der weinbaulichen Praxis angewandte, arbeitsaufwändige Anschneiden einer zusätzlichen Fruchtrute und deren Entfernung nach Ende der Blüte als wachstumsregulierende Maßnahme der stark wüchsigen Sorte konnte im Feldversuch nicht überzeugen. Vielmehr steigt nach dem Herausschneiden das Wachstum exponentiell an und kann sich durch das plötzlich entstehende Ungleichgewicht zwischen Blattmasse und Frucht negativ auf die Beerenqualität auswirken.23

- der niedrigen Gehalt an hefeverwertbarem Stickstoff in Verbindung mit hohen Mostgewichten erfordert den Einsatz gärstarker Reinzuchthefen, um einem zu langsamen Gärverlauf, ggf. mit zu diesem Zeitpunkt unerwünscht stattfindendem BSA, entgegenzuwirken.24

- als gerbstoff- und insbesondere anthocyanreiche Rebsorte bedarf der Lagrein ein besonderes Augenmerk und eine frühe Richtungsgebung bei der Vinifikation. Bei einem aromatisch von der Primärfrucht dominierten Jahrgangs-Lagrein sind andere Mazerationszeiten, Gärtemperaturen oder auch Tresterhutbewegungen angesagt als bei einem Riserva mit einem zweijährigen Holzausbau.25

Faktisches …

Dem Lagrein „auf den Puls gefühlt“26 war dann Anliegen des vom Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) geförderten Schwerpunkt-Projektes „LagReIn“. Sein Ziel: „Die Qualitätsmerkmale, das metabolische Profil und die wichtigsten Inhaltsstoffe der einheimischen Rebsorte Lagrein zu identifizieren.“ So die offizielle Pressemitteilung der Provinzverwaltung.27 Vertiefe Einblicke in Physiologie und Stoffwechsel der Rebe sollten den Südtiroler Winzern und Önologen helfen, gezielt auf die wesentlichen Stellschrauben im Weinberg und im Keller Einfluss nehmen zu können. Um dann einen qualitativ hochwertigen Lagrein abfüllen zu können.

… und Geltendes

Aber was sind denn diese angesprochenen Qualitätsmerkmale eines Südtiroler Lagrein? „Prägend für eine gute Weinqualität ist eine vollständige, gute Traubenreife […]. Ein Mostgewicht von mindestens 19 °KMW28 […] sollte erreicht werden“29, heißt es aus Pfatten. Ein weiteres Indiz für den Reifezustand – die Samenkerne. Die „sollten haselnussbraun sein und beim Kauen ein feines Röstaroma aufweisen.“30

Und organoleptisch? Da wird die schwerste der in Südtirol heimischen Rebsorten „maßgeblich von seiner Phenolqualität geprägt. Diese wird mit einem bedeutenden Körper und weichen Tanninen beschrieben.“31 Immer noch anzutreffende bittere und adstringierende Geschmackstöne hingegen seien, verständlicherweise, unbedingt zu vermeiden.

„Lagrein, mit oder ohne Reserve-Bezeichnung. Farbe: intensiv rubinrot bis tief granatrot; Geruch: trocken, angenehm, typisch für die Sorte. Geschmack: trocken, weich, samtig, voll. Mindest-Gesamtalkoholgehalt: 11,50% vol. Mindestsäuregehalt insgesamt: 4,0 g/l. Mindestgehalt an nicht reduzierendem Extrakt: 20,0 g/l.“32 Hinsichtlich der Aromen spricht das DOC-Lastenheft zwar von Sortentypizität, nennt aber keine Details. Behelfen wir uns also mit einen Blick in die Fachpublikationen: Für das Konsortium Südtirol Wein erinnern die Aromen an „Beeren, Kirschen und Veilchen […], wobei vor allem der Ausbau im Barrique für zusätzliche Würznoten sorgt.“33 Die floralen Attribute, namentlich Veilchen, werden auch vom Weinjournalisten Matt Kramer aufgeführt, dazu „[…] intensive, einladende Düfte von Brombeeren und Heidelbeeren zusammen mit einem Hauch von Muskatnuss, Anis […].“34 Weindozent Wolfgang Staudt fühlt sich an einen Korb voller Waldfrüchte erinnert. „Nicht selten dominiert die Brombeere, aber auch Dörrpflaum.“35 Der Wine & Spirit Education Trust fasst sich kurz: „rote Kirsche und schwarze Pflaume“.36

Qualität und Typizität

Terroir, Jahrgang, Ausbau

Von den Laimburgern wurde dem Lagrein die Symbiose einer „internationalen Weintypologie mit gebietstypischer Einzigartigkeit“37 attestiert. Für eine Einordnung gilt es zunächst, die Weintypen zu berücksichtigen. Zwar sind der sogenannte Jahrgangs-Lagrein und die Riserva-Qualität vor dem Gesetzt weitgehend gleich. Die grundlegenden organoleptischen Eigenschaften und analytischen Werte werden in den Caratteristiche al consumo, Artikel 6 der Produktionsvorschriften, in einem gemeinsamen Punkt mit gleichen Angaben abgefrühstückt (s.o.). Aber die erforderliche zweijährige Reifezeit für einen Riserva, vorgeschrieben in den Norme per la vinificazione, Artikel 5 des Dokumentes, verändert Aromatik und Gerbstoffstruktur und damit Geruch, Geschmack sowie Mundgefühl doch maßgeblich.

Mit Blick auf das Terroir eignen sich beide Standorte bezüglich des Bodens für den Anbau dieser Rebsorte. Bozen Gries, Heimat der Barbagòl-Reben, ist gesetzt. Aber auch Entiklar mit seinen warmen Schotterböden gilt als hervorragend geeignet.38 Die Witterung allerdings war in 2013 und 2015 verschieden. Ohne hier ins Detail zu gehen, gilt der Jahrgang 2013 als eine Herausforderung (s.o.), während 2015 als „außergewöhnlich“39 mit begeisternder Qualität und „ausgezeichneten Extrakt- und Zuckerwerten“40 charakterisiert wird. Umso erstaunlicher, dass das Wein- und Gourmetmagazin Falstaff für beide Weine aus beiden Jahrgängen jeweils die 92-Punkte-Karte zieht. Qualitativ begegnen sich der Linticlarus Lagrein von Tiefenbrunner und der Laimburger Barbagòl jahrgangsübergreifend demnach auf Augenhöhe.

Geschichten und Assozitionen

Beide Produkte kokettieren in ihrer Namensgebung mit der Geschichte. Erstgenannter, so die Schlosskellerei auf Ihrer website, „erinnert an die Burg Castrum Linticlar, welche einst über dem Schloss Turmhof thronte.“41 Die Weine aus dieser Linie „zeigen eine tiefe Verbundenheit zu ihrer Herkunft.“42 Und zum Namen Barbagòl der Laimburger Abfüllung hatte ich einleitend einige Bemerkungen zur Sagenwelt der Dolomiten-Mystik gemacht.

Vielleicht ist der Barbagòl der typischere Südtiroler Riserva-Lagrein? Das mag an der Art und Weise des Ausbaus respektive der Beschaffenheit des Holzfasses liegen. Vanille und Zimt beim Linitclarus versus Nelken und dunkle Schokolade beim Barbagòl. Letztere dezenter, mit Raum für einen Duft, der mich an mit Veilchen aromatisierte Flavigny-Pastillen erinnerte. Bei einer Blindverkostung hätte ich diesen Wein wahrscheinlich eher der Rebsorte zugeordnet. Aber das ist subjektiv. Unterm Strich bleibt, dass in einem so facettenreichen Weinbaugebiet wie Südtirol hervorragende Weine dieser autochthonen Rebsorte der „Bleichen Berge“ mit unterschiedliche Nuancen abgefüllt werden.

Weitere Verkostungsnotizen

- vgl. dazu homepage von Ladinia.it ↩︎

- welcome page des Landesweingut Laimburg, https://www.laimburg.bz.it/ ↩︎

- Josef Dalla Via, Hermann Mantinger, Sanja Baric (2013): „Die Entwicklung des Obstbaus in Südtirol: I. Die landwirtschaftliche Aus- und Weiterbildung.“; in: Erwerbs-Obstbau 2013/55, 109–119 ↩︎

- Michael Oberhuber (2024): „Versuchswesen, Berufsausbildung, Landwirtschaftsbetrieb. Die Laimburg“; in: Konsortium Südtirol Wein (Hrsg.): „Wein in Südtirol. Geschichte und Gegenwart eines besonderen Weinlandes“; 2024, Seite 392 – 399 ↩︎

- siehe hierzu: Josef Dalla Via, Hermann Mantinger (2012): „Die Landwirtschaftliche Forschung im Obstbau Südtirols. Entwicklung und Ausblick“; in: Erwerbs-Obstbau (2012) 54, Seite 83–115 ↩︎

- Josef Dalla Via, Hermann Mantinger (2012), a.a.O. ↩︎

- Michael Oberhuber (2024), a.a.O. ↩︎

- ebd. ↩︎

- Günther Pertoll, Ulrich Pedri, Armin Kobler (2011): „Einfluss der Lage, des Bodens und der Anbaubedingungen auf die Weinqualität bei Lagrein“; in: Obstbau Weinbau – Fachmagazin des Südtiroler Beratungsringes, Vol.48(9), Seiten 265-270 ↩︎

- siehe ebd. ↩︎

- Josef Dalla Via, Hermann Mantinger (2012), a.a.O. ↩︎

- Günther Pertoll, Ulrich Pedri, Armin Kobler (2011), a.a.O. ↩︎

- Jahrgangsbeschreibung des Konsortiums Südtirol Wein; https: https://www.suedtirolwein.com/de/wissen-presse/jahrgang-2013/191-1598180.html ↩︎

- Norbert Paoli, Martin Thalheimer (2013): „Die Witterung im Jahre 2013“ ↩︎

- ebd. ↩︎

- siehe Fußnote 13 ↩︎

- Norbert Paoli, Martin Thalheimer (2013), a.a.O. ↩︎

- vgl.: Evelyn Hanni (2013): „Bericht zur Phänologie 2013“ ↩︎

- Konsortium Südtirol Wein ↩︎

- Die Reben für den Laimburg , Lagrein Riserva, Barbagòl, DOC Südtirol, 2013 werden sowohl im traditionellen Pergel-System als auch als Spalier kultiviert. ↩︎

- Günther Pertoll, Ulrich Pedri, Armin Kobler (2011), a.a.O. ↩︎

- Florian Haas, Josep Valls, Irene Struffi, Peter Robatscher, Michael Oberhuber (2016): „Trockenstress steigert die Weinqualität bei Lagrein“; in: Obstbau Weinbau – Fachmagazin des Südtiroler Beratungsringes, Vol.53(6), pp.26-28 ↩︎

- Evelyn Hanni (2010): „Beruhigt die Zusatzrute das Wachstum der Rebe?; in: Südtiroler Landwirt, Nr. 6, 26. 3. 2010 ↩︎

- Ulrich Pedri (2005): „Ausbauhinweise zur Sorte Lagrein“; in: Obstbau Weinbau – Fachmagazin des Südtiroler Beratungsringes, Vol.42(9), p.250 ↩︎

- Ulrich Pedri (2005): „Ausbauhinweise zur Sorte Lagrein“; in: Obstbau Weinbau – Fachmagazin des Südtiroler Beratungsringes, Vol.42(9), p.250, 2005 ↩︎

- Florian Haas (2012): „Dem Lagrein auf den Puls fühlen“; in: Südtiroler Landwirt, Nr. 7, 13.4.2012 ↩︎

- Autonome Provinz Bozen – Südtirol (2015): „Versuchszentrum Laimburg: Forschungsprojekt zur Rebsorte Lagrein“; Pressemitteilug vom 07.12.2015 ↩︎

- KMW = Klosterneuburger Mostwaage, multipliziert mit 4,86 ergibt den Grad Oechsle ↩︎

- Günther Pertoll, Ulrich Pedri, Armin Kobler (2011), a.a.O. ↩︎

- Ulrich Pedri (2005): „Ausbauhinweise zur Sorte Lagrein“; in: Obstbau Weinbau – Fachmagazin des Südtiroler Beratungsringes, Vol.42(9), Seite 250 ↩︎

- Florian Haas (2012), a.a.O. ↩︎

- Disciplinare di Produzione dei Vin a Debominazione di Origine Controllata „Alto Adige“ o „dell’Alto Adige (in lingua Tedesca „Südtirol“ o „Südtiroler“ ↩︎

- Konsortium Südtirol Wein (o.A.): „Beschreibung Südtiroler Rebsorten“ ↩︎

- Matt Kramer (2010): „On Wine. A Matchless Collection of Columns, Essays, and Observations“ ↩︎

- Wolfgang Staudt (2006): „Fünfzig Rotweine die Sie kennen sollten“ ↩︎

- Wine & Spirit Education Trust (2021): „D3: Wines of the World. An accompaniment to the WSET® Level 4 Diploma in Wines“ ↩︎

- Ulrich Pedri, 2005, a.a.O. ↩︎

- vgl.: Peter Dipoli (2024): „Gute Lagen, große Weine. Eine Analyse der idealen Kombinationen von Sorten und Lagen“; in: KonsortiumSüdtirol Wein (Hrsg.): Wein in Südtirol“; 2024, Seite 76 – 83 ↩︎

- Konsortium Südtirol Wein ↩︎

- ebd. ↩︎

- Homepage der Tiefenbrunner GmbH – Schlosskellerei Turmhof. ↩︎

- ebd. ↩︎